遊ぶ前に読んでいたTRPG

TRPG(テーブルトークRPG)といえば、海外では「遊びながら覚えるゲーム」というイメージが強いと思います。

ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)のように、ルールブックとサイコロを手に友人たちと集まり、実際にプレイしながら世界観や遊び方を身につけていくのが本来のスタイルです。

私自身もまずはこうして実践からTRPGに触れ、仲間と冒険を楽しむことでルールや世界観を自然に覚えました。

しかし実際TRPGの広がり方が日本では少し事情が異っていたようです。

多くの人は遊ぶ前に“読む”ことでTRPGの世界に触れていたようです。

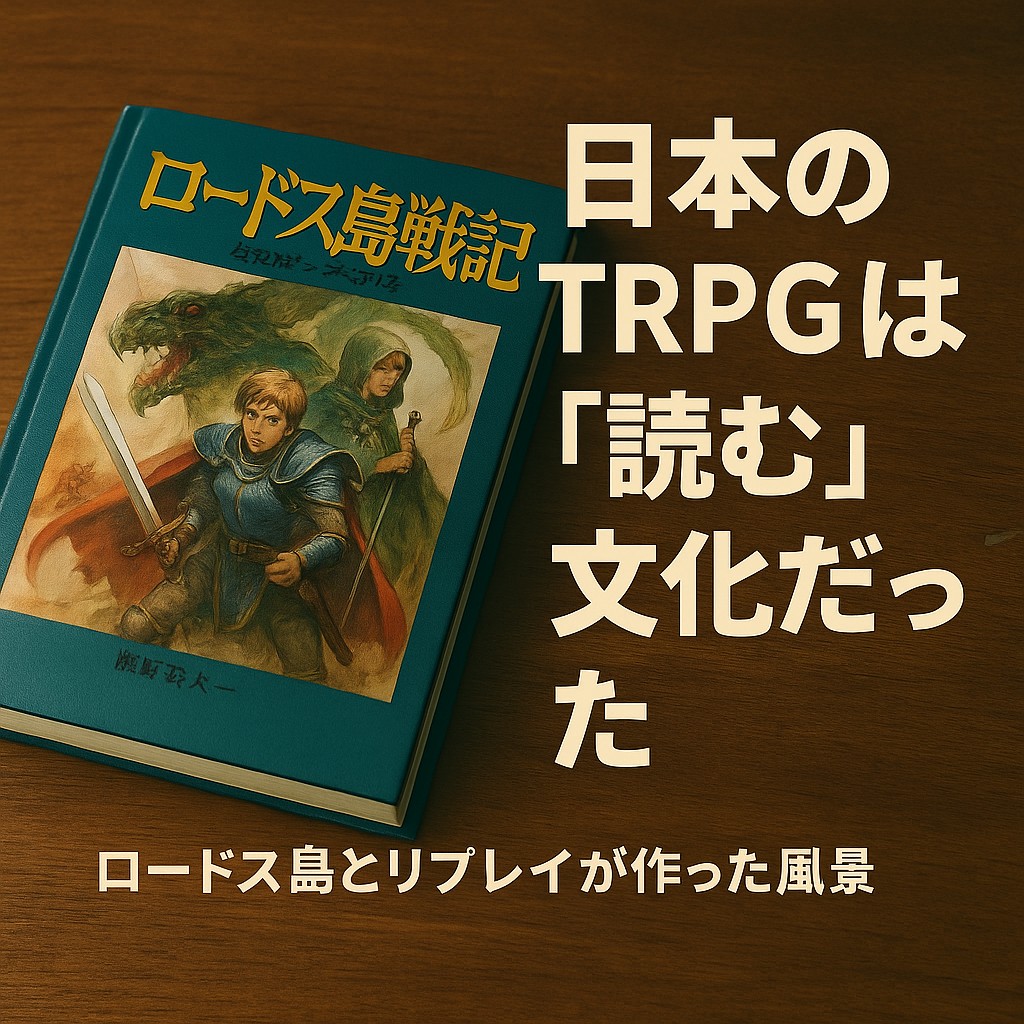

1980年代後半から90年代初頭には、『ロードス島戦記』などのリプレイ作品が入口として大きな影響を持ち、プレイ体験より先に物語として世界観を楽しむのが一般的でした。

このように、日本では読むことと遊ぶことが互いに補完し合い、独自のTRPG文化が育まれていったのです。

ロードス島戦記とリプレイ文化の誕生

『ロードス島戦記』の原点は、実は小説ではなくテーブルトークRPGのリプレイです。

1986年、雑誌『コンプティーク』に連載された「ロードス島戦記リプレイ」は、ゲームのプレイ記録を物語風に書き起こしたものでした。

ゲームマスター(GM)が提示するシナリオと、プレイヤーたちの会話や行動がそのままドラマになっていく──まさに「TRPGを文章で体験する」手法です。

これが爆発的な人気を呼び、小説化やアニメ化、ゲーム化へと広がっていきました。

当時の読者の多くは、リプレイを通して初めてTRPGの存在を知り、「自分もこんな冒険をしてみたい」と夢を膨らませたのです。

日本独自の「読むTRPG」の魅力

海外ではルールやシナリオを参照しながら自分たちで物語を作るのが一般的ですが、日本のリプレイ文化は、物語の完成形を先に見せてくれます。

これによって、TRPGを知らない人でも「面白い物語」として楽しめ、同時に遊び方や雰囲気を自然に学べる仕組みになっていました。

また、リプレイは会話形式で進むため、キャラクター同士の掛け合いやプレイヤーの素の反応が生々しく描かれます。

これが小説や漫画とは違う臨場感を生み、読者に「自分も参加しているような感覚」を与えてくれました。

雑誌文化と国産TRPGの発展

80〜90年代はTRPG雑誌が数多く発行されていました。

『コンプティーク』、『ドラゴンマガジン』、『RPGマガジン』などが代表的で、そこには新作シナリオ、ルール解説、そして人気シリーズのリプレイが掲載されていました。

雑誌は毎月のように新しい物語や遊び方を届けてくれ、TRPGファンの交流の場ともなっていました。

この雑誌文化の中で、日本独自のTRPGシステムも次々と誕生しました。

『ソード・ワールドRPG』や『ガープス』の日本語版、さらには完全オリジナルの国産作品も多数登場しました。

特にソード・ワールドは、ロードス島戦記の流れを汲みつつ、より多くのプレイヤーが手軽に遊べるシステムとして広く普及しました。

「読む」から「遊ぶ」への橋渡し

リプレイ文化は、TRPG人口を爆発的に増やしただけでなく、初心者にとっての最高の教材でもありました。

遊び方を文章で追体験できるため、ルールブックだけでは理解しづらい「雰囲気」や「進行の流れ」を自然に覚えられます。

実際、私自身もロードス島戦記の小説やリプレイを読んだ後、友人たちと見よう見まねで冒険を始めた一人です。

この「読むから始まる」というステップが、日本のTRPG文化の大きな特徴であり、海外との最大の違いといえます。

現代におけるリプレイ文化の変化

21世紀に入り、TRPGのリプレイは形を変えて生き残っています。

紙の雑誌は減ったものの、YouTubeやニコニコ動画、Twitchといった配信プラットフォームで、プレイ動画やセッションの生配信が人気を集めています。いわば「読む」から「観る」への移行です。

これはリプレイ文化の進化形ともいえます。

動画であれば、表情や声色、ダイスを振る瞬間の緊張感まで伝わり、視聴者はより没入しやすくなります。

そして昔と同じように、「観て面白い」から「自分もやってみたい」へと興味が広がっていくのです。

読む文化が残したもの

日本のTRPGが「読む文化」から始まったことは、単なる過渡期の現象ではありませんでした。

それは、物語性を重視し、プレイの雰囲気やドラマを共有するという、日本人の物語への親和性を反映したものでした。

この文化があったからこそ、TRPGは一部のゲーマーだけでなく、幅広い層に受け入れられたのだと思います。

ロードス島戦記をきっかけにTRPGを知り、実際に遊び始めた人たちは今や40代、50代になっています。

彼らの中には、再び仲間と集まりダイスを振る人もいれば、オンラインセッションや配信を通じて新たな形で楽しむ人もいます。

おわりに──物語はこれからも読むもの、そして遊ぶもの

海外のTRPG文化が「遊んで覚える」スタイルで広がったのに対し、日本は「読んで夢を見る」スタイルから始まりました。

この違いは、単に入口の違いではなく、日本人の物語との付き合い方そのものを反映しています。

ロードス島戦記とリプレイ文化が作り上げた「読むTRPG」の風景は、今もなお多くのファンの心に息づいています。

そしてこれからも、物語は読むことで憧れを生み、遊ぶことで思い出になります。

その往復運動こそが、日本のTRPGが持つ独自の魅力なのだと思います。

▼TRPGの魅力についての記事はこちら▼

▼ロードス島戦記の魅力についての記事はこちら▼